Por esas calles en que dormía Pedro

Nunca había vivido con su padre. De él, Ariadna García solo sabía que era violento y que, de tanto en tanto, mandaba dinero para la casa en Yaracuy, en el noroccidente venezolano, donde ella vivía con su madre y su abuela. Al crecer, la joven comenzó a estudiar en Caracas y allí terminó conviviendo con su papá. Pero solo lo hizo por pocos meses, porque no tardó en darse cuenta del peligro que corría.

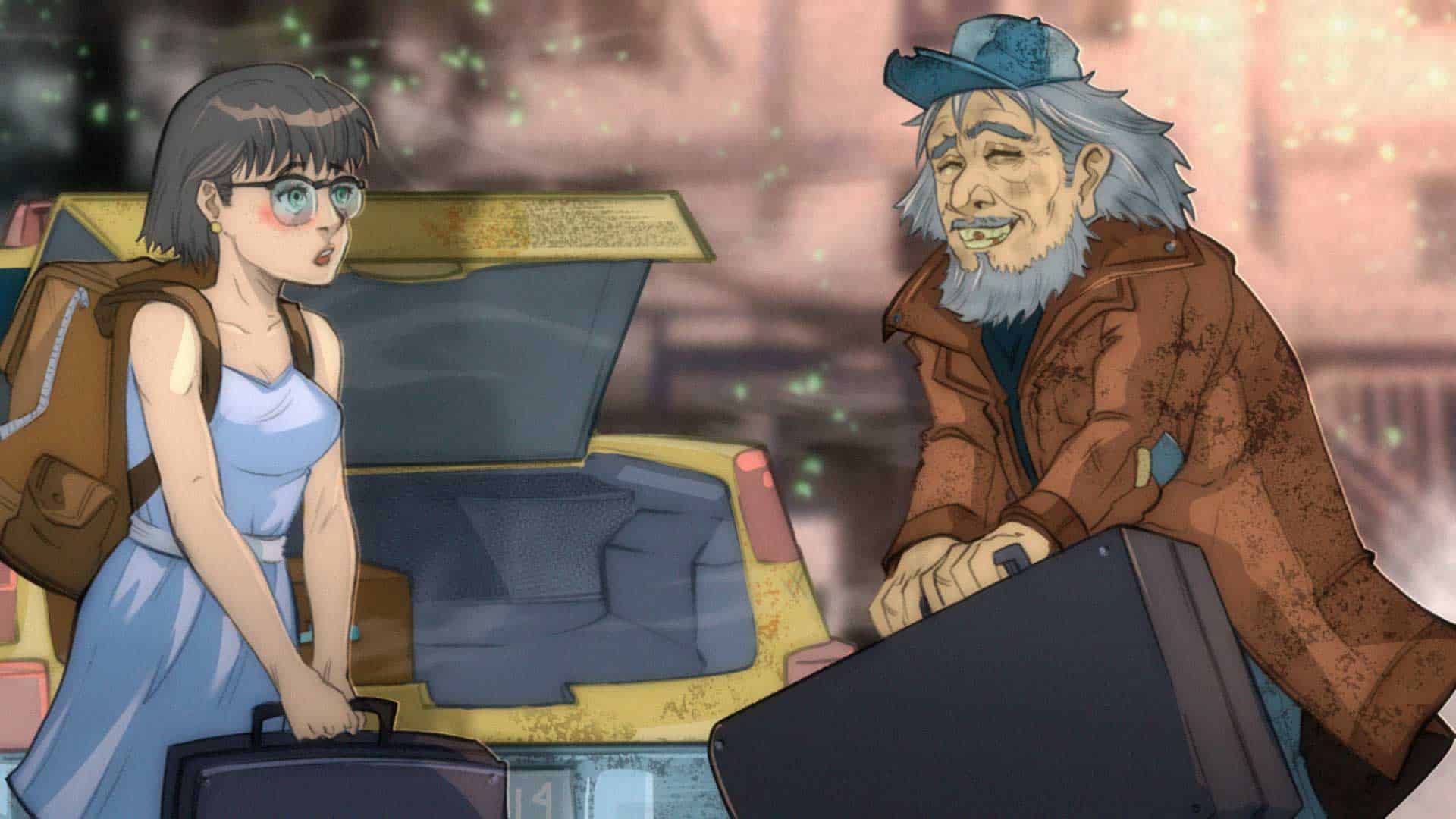

ILUSTRACIONES: CARLOS LEOPOLDO MACHADO

Pedro no me conoce. Ni siquiera sabe mi nombre. No sabe que ese día, el día en que me sentía perdida, me salvó. Pocos saben de ese día y los que lo saben no entienden lo que significa huir despavorida de un lugar en el que se corre peligro.

Lo he contado pocas veces, a pocas personas y con pocos detalles. Es que duele, y he llegado a sentir que no es necesario remover o escarbar tanto en algunos recuerdos. Pero hay ocasiones en las que siento un deseo incontrolable por escribir, por contar lo que viví.

Por eso este relato.

Crecí en Yaracuy, en el noroccidente venezolano, con mi mamá y mi abuela. Fue por esas calles en las que mi madre y mi padre se conocieron en una fiesta. Probablemente fue a finales de los 80, esa época estridente, de hombreras y peinados alborotados. Papá llevaba afro, mamá una abundante melena amarilla.

Bailaron toda la noche.

No era tan difícil que sus caminos se hubieran cruzado, pues eran primos segundos. A pesar de que mis padres se casaron, luego de que yo nací nunca vivimos como familia bajo el mismo techo: ni mamá se mudó a Caracas, donde vivía mi papá, ni él se mudó a Yaracuy, donde siempre vivió ella.

Estuvieron separados desde que nací.

Algunas veces al año él viajaba a visitarme. Con el tiempo, se volvió más natural su ausencia y poco a poco dejé de extrañarlo. No conocía mucho sobre sus cosas. Sabía, por ejemplo, que le gustaba la música y que coleccionaba discos de Abba, Bee Gees o Whitney Houston. Pero también que era violento. Me contaron que en dos ocasiones golpeó a su hermana. Años después, supe que también había golpeado a mi abuelo, su padre.

A veces me pregunto qué fue lo que pasó, qué hizo que papá se desbordara tantas veces a lo largo de su vida. ¿Quizás fue tener una hermana mayor con discapacidad que acaparó la atención de los mayores? ¿Será que papá nunca perdonó el sentirse menos atendido? Quién sabe.

Yo pensé que estaba bien darle una oportunidad. En el fondo, quería armar mi propia imagen sobre quién era él, y no quedarme solo con las historias que había escuchado. Y claro, soñaba con tener un papá, con alguna vez darle un abrazo, pues nuestra escasa relación ni siquiera daba para gestos como ese.

Me vine a Caracas en 2008 a estudiar en la Universidad Santa María. No recuerdo haber visto a mi papá durante los primeros años. Solo hubo llamadas cortas por teléfono. En octubre de 2013, me pidieron desocupar el apartamento que compartía con otras dos muchachas, porque lo iban a vender. Se volvió muy difícil conseguir habitación, porque nos dieron solo un mes para entregar la casa. Vi una habitación en Palo Verde y no resultó: el casero comentó que otra muchacha había ido esa semana a ver el cuarto y se lo alquilaría a ella.

Pasaban las semanas y el tiempo para desalojar se acortaba. Tenían urgencia de vender el apartamento. Mi papá me llamó un día y le conté de mi necesidad: de inmediato me dijo que me fuera a vivir con él. Aquella fue una llamada amena, cariñosa. Papá también me dijo que estar con él me serviría para ahorrar algo de dinero, que entonces no sobraba porque debía pagarme la universidad. Dudé varias veces hasta que tomé la decisión de mudarme a ese apartamento que perteneció a mis abuelos, ubicado en los bloques de Simón Rodríguez, en el noreste de Caracas.

Los primeros días me comportaba como lo haría en cualquier residencia: con distancia y respeto hacia mi padre. Dejé claro que me encargaría de pagar los servicios y él estuvo de acuerdo. Los primeros tres meses transcurrieron sin mayores desencuentros. Llegó a exaltarse defendiendo a Chávez en una conversación, pero nunca pasó a mayores. Estábamos comiendo junto a una amiga que vino de Maturín a hacer una diligencia a Caracas y él se alteró al hablar del “líder de la revolución bolivariana”. Ambas evitamos seguir la conversación y hasta allí llegó.

Sabía que mi papá era una persona a la cual temer; sabía que no debía desatar su ira porque eso podría costarme un golpe en el brazo, como el que alguna vez le dio a mi tía putativa Ivonne, o una patada en la espalda, como la que en otra ocasión le dio a mi tía Odalys.

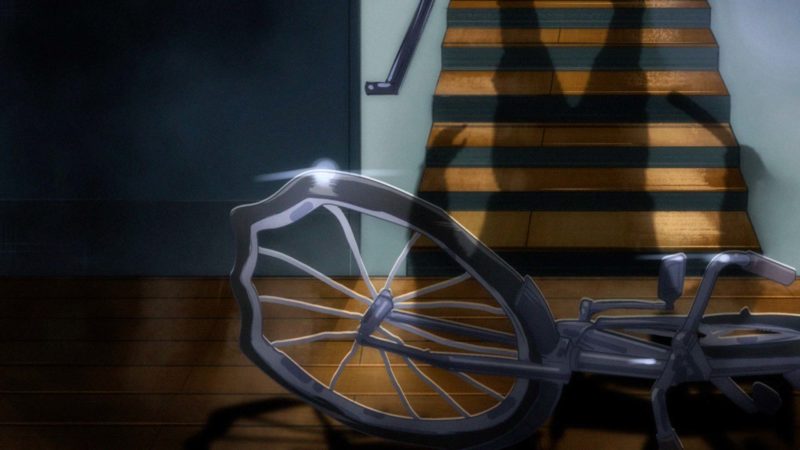

En la familia, casi todos recuerdan episodios de violencia de mi papá. Que, al parecer, habían sido constantes en su vida. Mis abuelos cuentan que una vez, de pequeño, rompió una bicicleta muy lujosa que le compraron porque no se la quería prestar a su hermana. Mi tía Odalys recuerda que quería salir a jugar con su amigo Omar, se la pidió prestada y él le dijo que no. Mi abuelo escuchó la discusión desde el cuarto, y le pidió que le prestara la bicicleta a su hermana. Pero él siguió firme en su decisión de no dársela y, cuando mi abuelo puso un pie fuera del cuarto, lanzó la bicicleta por las escaleras y la destrozó.

Una vez escuché una conversación que tuvo con su jefe por teléfono. Lo insultó, se desbocó de tal manera que supe que había quedado desempleado en ese instante.

—¡Puta, tu mamá es una puta! ¡Desgraciado! —alcancé a escuchar antes de encerrarme en el cuarto para no seguir ante su brote de ira.

Un día, viviendo con él, se me ocurrió hacer una llamada por el teléfono fijo. Una compañera de trabajo había sido operada y quería hablar con ella para saber cómo había salido de la cirugía, así que le marqué a la habitación de la clínica en la que estaba. Eso bastó para detonar la furia de mi padre. Me hizo señas varias veces para que cortara, porque ya llevaba 10 minutos hablando. Le dije que yo pagaría la llamada y que no se preocupara. Entonces comenzó a gritarme. Siguió, siguió y siguió. Se puso frenético hasta que colgué.

Después de ese incidente, supe que debía irme de su casa; me parecía absurdo que se comportara así por una llamada telefónica.

Fue como si todo aquello hubiese abierto una herida de larga data. Comencé a pensar que él era demasiado egoísta y que no merecía nada de mí. Ni siquiera estar en el seguro médico que tenía gracias a mi trabajo de operadora en un call center, con el que meses antes se había atendido un absceso. Recordé que nunca estuvo durante mi crianza y que la manutención que enviaba para mi mamá y para mí era esporádica e insuficiente. Sentí que no le debía nada y que tampoco debía darle nada.

Así que tomé otra pésima decisión: sacarlo del seguro. Y luego otra: advertirle que lo haría. De hecho, se lo dije molesta, después de lo que había pasado.

—¡No mereces estar en el seguro, no mereces nada! —le dije.

Haberle dicho esto dio origen a una serie de comportamientos que iban siendo cada vez más peligrosos y para los que no estaba preparada, incluso en los peores escenarios que me había planteado antes de decidir mudarme con él.

Lo que hice, mientras encontraba un mejor lugar para vivir, fue evitarlo. Llegaba de la universidad y me encerraba en el cuarto. Me iba al trabajo y casi no usaba la cocina.

Pasaron tres meses más.

Ya llevaba casi seis meses viviendo con él, cuando llegué a eso de la 1:00 de la tarde de la universidad. Necesitaba lavar la ropa, pero no conseguía la extensión, sin la cual no podría usar la lavadora. Había notado que últimamente no estaba en el lugar de siempre. Mi papá hablaba por teléfono y lo interrumpí para preguntarle dónde estaba. Él se alteró, la expresión de su cara cambió y gritó con una furia:

—¡¿No ves que no quiero prestarte la extensión?! ¡¿No te das cuenta que llevo días escondiéndola?! Eso te pasa por sacarme del seguro…

Y siguió, cada vez más fuera de sí:

—No ves que no te la quiero prestar, no ves que no quiero que uses mis cosas.

Decidí llamar a mi mamá y puse el altavoz, porque quería que alguien me ayudara o que al menos alguien fuera testigo de lo que estaba viviendo.

—Te odio. Ojalá te hubieses muerto, maldita. Ojalá no fueras mi hija. Maldita, maldita, maldita.

No pude más.

No pude escuchar más.

Me tapé los oídos con las manos y comencé a gritar:

—Basta, basta, basta. Deja de decirme esas cosas, por favor.

Lloraba. Mi mamá gritaba del otro lado, mientras yo sentía que en cualquier momento algo peor podía pasar. Había tanta ira en su rostro, que temía que se me abalanzara y me golpeara.

Grité fuerte que dejara de decirme esas cosas. Hasta que dijo:

—Vete de mi casa, maldita.

Agarré una maleta en la que guardé toda la ropa que pude, y salí de allí.

No sabía qué hacer. Me sentía perdida y muy vulnerable en tanto me adentraba en la calle. Justo por esas calles en las que dormía Pedro, un indigente canoso, muy amable, que siempre saludaba a todo el que pasaba. Una vez mi tía me contó que él había trabajado en un banco y había sido próspero. Pero comenzó a consumir drogas y se extravió. Si le preguntas a alguno de los chicos del bloque te dirán que Pedro es cariñoso y que ama a los perros. Mi hermano dice que aún lo recuerda con su fiel amigo Blaky. Me resultaba habitual cruzarme con Pedro y fue él la última persona a la que vi, cuando dejé de vivir en Simón Rodríguez para siempre.

Yo tenía la cara llena de lágrimas. Llevaba la maleta con pesar, como si quisiera que ella me arrastrara a mí. Solo levanté la mano y saludé a Pedro. No pude decir una palabra. Cuando paré un taxi, Pedro se acercó a mí y me ayudó a subir la maleta al carro. No dijo nada, solo fue amable conmigo y eso bastó. Lo último que supe de él, me comentaron algunos conocidos que dejé allá, es que ya no vive en la calle, ahora tiene un lugar en casa de su familia.

Pedro no sabe quién soy. De algún modo, yo tampoco sé muy bien quién es él. No sabe —quizá nunca lo sepa— lo que ocurrió ese día en un apartamento a pocos metros de él. Pero fue su gentileza, aquel pequeño (o gran) gesto de, literalmente, tenderme la mano, lo que me salvó ese día.

Y, en adelante, suelo recordar eso que aprendí ese día: hay milagros en la bondad.

3630 Lecturas

Ariadna García

Me honra saber que trabajo con letras, ideas y palabras. Y que a todos lados llevo libreta y bolígrafo en mano: soy periodista. Me dedico a cubrir economía y temas de género en Caracas, Venezuela.