A Celina Dias le tocó enfrentar una serie de duelos por la muerte de familiares muy cercanos. Fue así como esta mirandina de 57 años entendió la importancia de acompañar a otros en momentos difíciles.

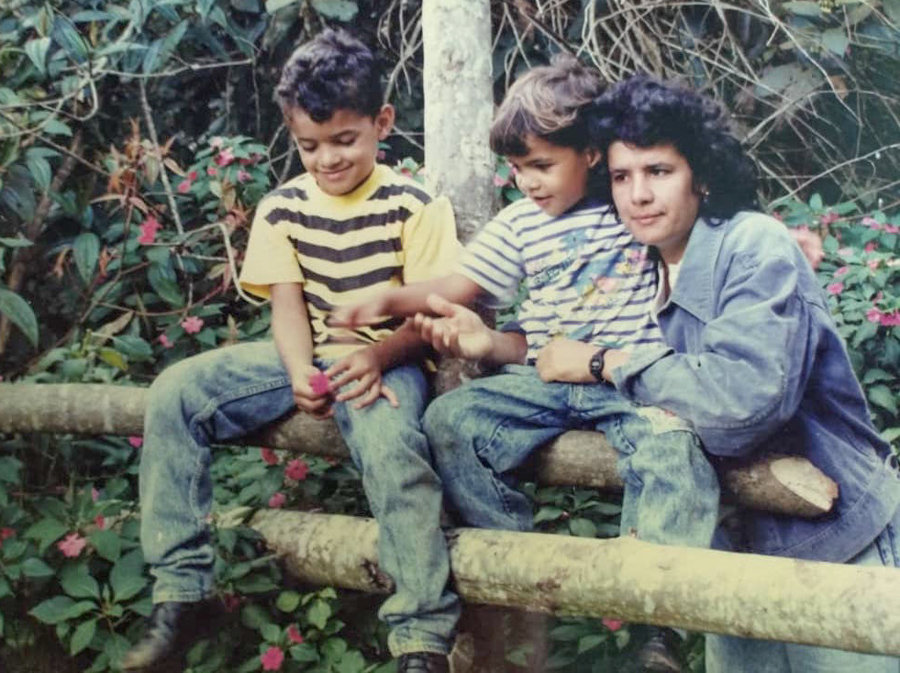

Fotografías: Álbum Familiar

Celina regresaba del centro de Ocumare del Tuy a su casa, ubicada en el oeste de esa ciudad del estado Miranda, a bordo de una camioneta de pasajeros. Un poco antes de llegar, escuchó que en la calle San José, a cuadra y media de su residencia, estaba tirado el cuerpo sin vida de un joven. Transcurría la calurosa mañana del 26 de junio de 2002. Ese día, el hijo mayor de Celina no tenía clases, y aunque por eso ella suponía que él estaba en casa, apenas oyó aquello, un mal presentimiento comenzó a arrugarle el corazón. Entonces se bajó de la camioneta, lanzó a un lado las bolsas del mercado que traía, y se echó a correr.

El trayecto se le hizo demasiado largo. Por primera vez en sus 39 años, Celina sintió que las piernas no le respondían. Avanzaba, pero sentía que permanecía en el mismo lugar.

—¡Celina, mataron a Juan Bernardo! —le gritó un vecino mientras corría.

Aceleró la marcha hasta que sus rodillas chocaron contra el pavimento. El cuerpo inerte, lánguido, con un tiro en el hombro —la autopsia después revelaría que la bala le atravesó la vena yugular—, era el de Juan Bernardo, su hijo mayor de 16 años de edad.

Celina quería acercarse, comprobar que Juan Bernardo ya no respiraba, que su corazón se había detenido; pero los funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) que unos minutos antes le habían disparado al joven cuando se bajó de un vehículo con las manos en alto, se lo impidieron.

La madre se secó las lágrimas con un pañuelo que le dio un conocido. Pidió una explicación de lo ocurrido, pero no se la dieron. Estaba contrariada, aturdida, desorientada. Con la mirada fija presenció cuando levantaron el cuerpo de su muchacho para trasladarlo hasta la morgue de Ocumare.

La madre se secó las lágrimas con un pañuelo que le dio un conocido. Pidió una explicación de lo ocurrido, pero no se la dieron. Estaba contrariada, aturdida, desorientada. Con la mirada fija presenció cuando levantaron el cuerpo de su muchacho para trasladarlo hasta la morgue de Ocumare.

Los policías no le permitieron que lo viera en el depósito de cadáveres, pero un amigo que trabajaba allí la ayudó: a escondidas, tocó el cuerpo de su hijo en aquella cava fría.

Cuatro días después, el cadáver de Juan Bernardo fue sepultado en el Cementerio Aéreo de Ocumare.

—Cuando muere un hijo es como si te arrancaran el alma. No sabes cómo vas a vivir ahora, cómo vas a seguir adelante.

Esa mujer segura y con temple que es Celina, parece desmoronarse ahora cuando, a 18 años de aquel momento, rememora la muerte de su hijo.

Se le quiebra la voz.

Luego del sepelio de su muchacho, Celina empacó sus cosas y se fue a la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en el oriente venezolano, en compañía de sus dos hijos menores, José Bernardo, de 15 años, y Merci, de 4. Unos tíos la recibieron, la rodearon de cariño y la ayudaron a sobrellevar esos días de duelo. Ella, buscando paz espiritual, cada día se aferraba más a Dios. Los muchachos que veía andar por las calles margariteñas le recordaban a su Juan Bernardo, el primero que la llamó mamá, el que parió con dolor y le enseñó que el amor por un hijo es incondicional.

Cuatro meses después, Celina regresó a Ocumare del Tuy. Sus hijos necesitaban volver al colegio y ella a su vida, a su cotidianidad. Cuando cruzó la puerta principal de la casa, recordó las veces que Juan Bernardo correteó por la sala y la deuda que tenía pendiente con ella misma: saber por qué lo mataron.

Cuatro meses después, Celina regresó a Ocumare del Tuy. Sus hijos necesitaban volver al colegio y ella a su vida, a su cotidianidad. Cuando cruzó la puerta principal de la casa, recordó las veces que Juan Bernardo correteó por la sala y la deuda que tenía pendiente con ella misma: saber por qué lo mataron.

En la policía solo le dijeron que su hijo había participado en un intento de secuestro. Sin embargo, no mostraron ninguna prueba convincente que sustentara aquella acusación. Entonces visitó la Cárcel de Yare, en el mismo estado Miranda, donde estaba detenido un joven que acompañaba a Juan Bernardo el día de su muerte.

En el penal tampoco encontró las respuestas que buscaba. El único testigo que le podía aportar información, no quiso ahondar en los detalles de aquel fatídico 26 de junio.

Celina cree que a su hijo le tendieron una trampa. Es confuso, pero según lo que ha podido averiguar ella misma, él no intentó secuestrar a nadie. La supuesta víctima planificó un autosecuestro y buscó a Juan Bernardo para que condujera el vehículo en el que iba junto al muchacho que ella visitó en Yare. Se encontraron con la policía y allí es cuando matan a su hijo, aun cuando él se bajó del carro con las manos en alto.

Cuatro meses después de la muerte de Juan Bernardo, Celina escuchó en la puerta de su casa un repetido tun tun. Sintió que aquello era un mal presagio, y unos segundos más tarde comprobó que no estaba equivocada.

—¡Le dieron un tiro a José Bernardo, señora! —le dijeron unos compañeros de estudio del muchacho.

Corrió de nuevo, esta vez en dirección hacia un hospital de Ocumare ubicado a dos cuadras de su casa. En esta oportunidad había esperanzas: su hijo estaba vivo.

Celina vio cómo por la cabeza de José Bernardo salía mucha sangre. El muchacho estaba grave y en el centro de salud no garantizaban su vida porque no había terapia intensiva ni médicos especialistas. Por su cuenta consiguieron una ambulancia para trasladarlo, y la madre se fue con él a Caracas, a 71 kilómetros de Ocumare.

Durante el trayecto, ella trataba de animarlo. Le decía cuánto lo amaba, le pedía que resistiera y, aunque el joven nunca habló, ella sentía que le apretaba la mano, que escuchaba sus súplicas. Antes de llegar los dedos de José Bernardo fueron perdiendo fuerza.

Y dio su último suspiro.

Interrogatorios, trámites y un velorio marcaron los días siguientes en la vida de Celina.

Era como si estuviera protagonizando la misma película de unos meses atrás.

En su versión de los hechos, José Bernardo tenía una novia antes de que todos se fuesen a Margarita. Mientras duró el viaje, otro joven comenzó a pretender a la muchacha. El regreso a Ocumare de José Bernardo era una evidente amenaza para ese otro, un obstáculo para que la relación continuara. Así que lo mató de un tiro en la cabeza.

Los ojos de Celina, de nuevo, se llenan de lágrimas.

—Tú puedes tener al asesino de tu hijo en frente y hacerle daño, pero eso no te devuelve al ser querido. Entonces no tiene sentido hacerle daño —dice.

Celina Dias nació el 13 de abril de 1963 en Los Teques, estado Miranda. Después de que sus dos hijos murieron, celebrar su cumpleaños dejó de ser motivo de alegría. Y desde luego que tampoco le gusta festejar el día de las madres.

Es hija de una pareja de portugueses que migró a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ella tenía 3 años, la familia se estableció en Ocumare del Tuy. Celina quería ser abogada, pero una vez que se graduó de bachiller, se dedicó a trabajar en el Supermercado Lusitania, propiedad de su padre. Ahí se le fue pasando el tiempo. Y aunque siempre tenía en mente iniciar sus estudios universitarios, ayudar a su familia era su prioridad.

A los 21 años, formalizó la relación con quien era su novio desde el bachillerato y se mudó con él a Caracas. Mientras él trabajaba, Celina se dedicaba a atender la casa. Al año de vivir juntos, nació Juan Bernardo. A diferencia del primero, el segundo embarazo de Celina fue complicado porque en el sexto mes de gestación, el marido sufrió un accidente de tránsito. Fue un domingo en que se celebraba el día del padre. Al hombre lo operaron, pero no se recuperó. Permaneció inconsciente hasta que, poco después, murió.

“Llorar le hace daño al niño”, le decían las comadronas a Celina. Así que ella pasó el trago amargo en silencio, siempre cabizbaja y abatida. Tenía 23 años y era su primer encuentro con la muerte. Con lo doloroso que es lidiar con las ausencias y sobrellevar los vacíos. Entendió que el tiempo va suturando las heridas, una puntada tras otra.

Tres meses después de aquel accidente, el nacimiento de José Bernardo fue un aliciente para ella. Entonces decidió regresar a casa de sus padres, en Ocumare del Tuy. Con la ayuda económica de ellos se dedicó a la crianza de sus muchachos.

—Limpiaba el piso por donde iban a gatear. Nunca supieron lo que era ponerse una prenda de ropa arrugada o comer frío un almuerzo. Viví el crecimiento de ambos a cada minuto. Cuando comenzaron a caminar. Cuando mudaron sus dientes. Sus inicios en el preescolar… Ellos eran mi motor.

Cuando el menor de los hijos de Celina cumplió 3 años, volvió a enamorarse. Los niños vieron en este nuevo miembro de la familia a un padre. El hombre no solo les dio afecto, sino que también los acompañaba a sus prácticas de karate, de natación y dibujo. Y festejaba con ellos cada medalla, cada nuevo grado al que pasaban, algunos con honores, porque siempre fueron buenos estudiantes.

Fruto de esa relación, 11 años después, nació Merci Selvaluna. Desde pequeña, la niña era cariñosa y risueña. Tras la muerte de sus dos hermanos mayores, se convirtió en el centro de la vida de Celina.

Cuando habla de Merci, el rostro de Celina se transforma, la mirada se le ilumina. Y deja de llorar.

Cuando habla de Merci, el rostro de Celina se transforma, la mirada se le ilumina. Y deja de llorar.

—A ella le debo mi vida. Refugiarme en mi hija me devolvió las ganas de vivir. Y cuando la veo hoy, a punto de graduarse de licenciada en estudios internacionales, apenas con 22 años, me convenzo de que valió la pena.

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” es una frase que leyó alguna vez y que hizo suya. Por eso, en el presente se dedica a ayudar a otras madres a superar el dolor de enterrar a sus hijos. Lo hace ofreciéndose a oírlas, dándoles consuelo

—Les digo que es un proceso largo, con sus altas y bajas, que es un duelo que hay vivir. Ellas se sienten comprendidas, saben que yo las entiendo porque es algo que ya viví.

Su experiencia también le enseñó a ponerse en los zapatos del otro, a no juzgar ni apuntar con el dedo, a que la solidaridad se demuestra con acciones y que la muerte es lo único que todos tenemos seguro. Por eso, a sus 57 años dice que hay que apreciar cada segundo de nuestra existencia.

—El mañana no debe ser motivo de preocupación. Nuestro tiempo de oro es el presente —repite, como un lema de vida.

Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de

Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de  narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

Volver

Volver