Luis Guillermo Espinoza, de 15 años, recibió un balazo en la cabeza durante un plantón opositor en San Diego (Carabobo) que fue reprimido por la Guardia Nacional Bolivariana, el 5 de junio de 2017. Luego de 74 días en los que luchó por su vida, murió de un paro respiratorio. Luis Guillermo jugaba fútbol desde los 8 años, desempeñándose como portero. Era hijo único. Su madre era madre y padre a la vez. El novelista Federico Vegas rememora esos hechos y diserta sobre esa inexplicable muerte, para nuestra serie Eran solo niños.

Ilustraciones: Ana Black

Jules Michelet decía que “la historia es una resurrección”. Este proceso resulta muy doloroso cuando se intenta dar vida a un joven de 15 años que apenas comenzaba a vivir bajo el designio de sus propias decisiones, de esa frágil y asombrada libertad que es la adolescencia.

El punto de partida es escueto y se diluye entre noticias de centenares de asesinatos:

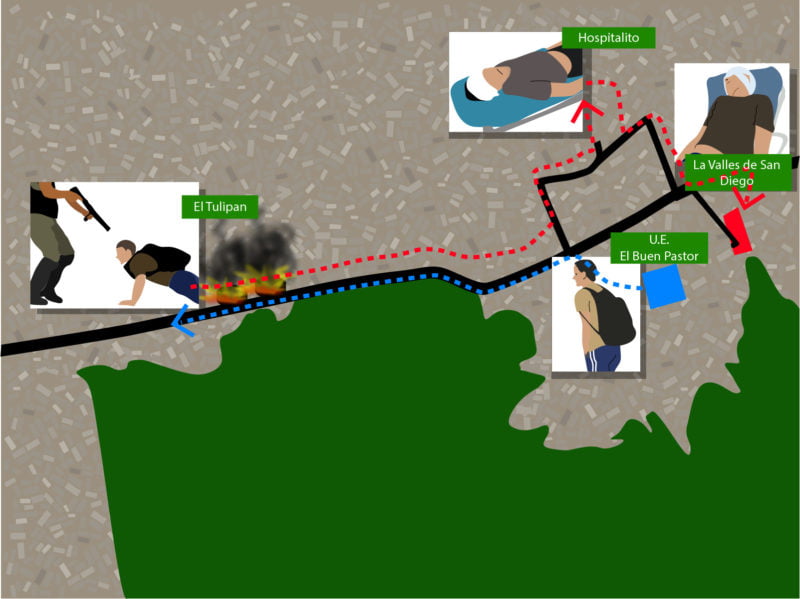

La tarde del domingo 13 de agosto se confirmó la muerte de Luis Guillermo Espinoza, estudiante del liceo El Buen Pastor y desde hace ocho años futbolista de la Escuela de Fútbol de San Diego. Luis Guillermo había recibido una bala en la cabeza durante una manifestación en la urbanización El Tulipán de San Diego contra el gobierno de Nicolás Maduro, que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Durante 74 días luchó por su vida. El diagnóstico no era alentador. “De vivir, quedará en estado vegetal”, señaló uno de los médicos tratantes. Sin embargo, con los días Luis Guillermo fue cobrando fuerza y hubo esperanzas, pero una segunda recaída lo llevó nuevamente a terapia intensiva y murió de un paro respiratorio.

El primer paso será convertir a Luis Guillermo en carne de nuestra carne. Hace medio siglo ha podido ser mi amigo; hace un cuarto de siglo, mi hijo. Hoy voy a intentar acercarme a lo que siente un abuelo cuando le asesinan a su nieto. Este es el recurso con que cuento para convertir a un joven al que jamás conocí en un ser querido y presente.

La segunda conexión será a través del fútbol. He visto a mi hijo y a mi nieto jugar en un campo que les parecía inmenso. Mi nieto lo cambió por el basket; mi hijo sigue jugando lo que llaman fútbol sala y lo disfruta inmensamente.

Luis Guillermo jugaba muy bien. Lo percibo en su porte, en su mirada, en el fervor con que sus compañeros de equipo estuvieron presentes durante su larga agonía. Esa solidaridad se da entre quienes buscan un futuro juntos. No solo se entrenaban para el próximo juego, también para ese porvenir que llamamos “nuestro destino” y nos hace tan felices cuando lo alcanzamos.

Los futbolistas, como suele suceder entre los deportistas, tienen la suerte de poder medir sus actuaciones con resultados cuantificables. En el fútbol lo colectivo y lo individual se funden en un mismo resultado: ganar, perder o empatar. La expresión más concreta y estimulante es el gol, por eso los centro delanteros suelen ser tan famosos.

Luis Guillermo no competía por ese puesto, era portero, la contrafigura de quien avanza. En vez de buscar el gol, se dedicaba a evitarlo. Su función era distinta a todos sus compañeros y vestía con otros colores. Muchas veces estaba solo bajo la arquería contemplando lo que sucedía en el otro extremo del campo. Una soledad y una paz que siempre es un buen indicio. Algún cronista deportivo decía que los porteros tienen miradas de agrimensores. Ciertamente ellos tienen la perspectiva más completa del juego. Un sinónimo de portero nos lleva a esa búsqueda del destino que le da sentido a la vida: guardameta. Luis Guillermo se dedicaba a guardar la meta de sus compañeros.

Adoro el fútbol. Lo jugué hasta que me hice lento, lerdo. Gracias a mis recuerdos soy un fanático que disfruta y sufre los partidos con un amor y un odio igual de irracional. Cuando un jugador corre con el balón puedo sentir —desde la comodidad de mi sofá— el aire galopando en los pulmones, los muslos ardiendo, las decisiones y dudas que se atropellan ante el contrincante.

De lo que siente un portero sé muy poco. Nunca jugué bajo una arquería. No viví esos instantes cuando es imposible pensar, ni siquiera reaccionar, y solo funciona dejarte llevar por el propio cuerpo, educado como un magneto que busca la trayectoria del balón para evitar que continúe. Se trata de una destreza que te marca de por vida. Recuerdo ahora la novela de Peter Handke: El miedo del portero ante el penalti, llevada al cine por Win Wenders.

Pensar que, por ser portero, Luis Guillermo evitó que la bala continuara hacia sus compañeros es un símil desagradable, burdo. Pero tiene sentido si observamos con qué estrategia y con qué armas juega el equipo contrario.

Trataré de explicarlo.

Los guardias nacionales y bolivarianos han sido adoctrinados, armados y blindados para combatir una de las manifestaciones más románticas que se ha dado en la historia de las confrontaciones políticas venezolanas. No existe una sola imagen de las protestas en nuestras calles que no trasmita valentía, creatividad, arrojo, camaradería, generosidad y, al mismo tiempo, indefensión, locura, improvisación. Es tan conmovedora la belleza de estas expresiones que el presidente Maduro aseguró que son montajes, escenografías trucadas por expertos en cine bélico. La verdadera explicación es que la mayoría de los protagonistas son muy jóvenes, menores de edad, un buen término para asomarnos a cuánto les falta por vivir. Ellos reaccionan a las injusticias de la forma más pura y genuina. Faulkner decía: “Cuando se tiene una buena dosis de odio, no hace falta la esperanza”. Hay jóvenes capaces de invertir esa desoladora ecuación: “Cuando se tienen suficientes esperanzas no hace falta el odio”.

La asimetría del enfrentamiento ha sido extrema: medios tan prehistóricos como una piedra ante armas capaces de asesinar hasta “accidentalmente”, parte de un sistema que llaman “respuesta proporcional”, la proporción justa para que mueran más de 120 personas en tres meses, poco más de una por día, un ritmo que el gobierno considera razonable y aleccionador.

Ha habido información contradictoria sobre qué fue lo que lo mató. Se dijo que una bala, también que una metra. Lo cierto es que el muchacho murió por una herida de bala y que se presume que fue un guardia nacional. Lo de la bala lo dijeron los médicos que lo atendieron.

Metra es “accidente”, bala es “asesinato”, aunque el resultado sea el mismo. ¿Acabar con la vida de Luis Guillermo fue un error o una elección?

La novelista George Eliot escribió que “la crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere de ningún motivo, sino apenas de una oportunidad”. Al equipo que defiende las divisas de la Guardia Nacional le sobran las oportunidades. Está motivada por una cúpula militar que les ofrece la oportunidad de asesinar impunemente, siempre que se haga con una adecuada y gradual proporción.

Si representas a un gobierno malvado y corrupto, y enfrentas una manifestación que exhibe una valiente alegría ante el peligro, ¿cómo ejerces la oportunidad de elegir una víctima? A la hora de matar tiendes a elegir al más noble, al que resalta, a esos seres que irradian un inexplicable atractivo. Es una suerte de “selección natural”. Y es en este sentido que Luis Guillermo atrapó el proyectil asesino que iba cruzando entre sus compañeros. Estaba en desventaja, desde niño se entrenó para detener, no para esquivar. No es algo que intentó hacer, sino un drama que está en su naturaleza, en su sonrisa y una mirada despejada, llena de esperanza y sin lugar para el odio.

De estas circunstancias surge un mito de heroicidad que me preocupa. Siento una aplastante aprensión cuando alguien dice que la muerte de Luis Guillermo tuvo un sentido, un propósito. Ciertamente la sangre derramada de forma tan vil e injusta le abrió los ojos al mundo sobre la verdadera naturaleza del régimen de Maduro, pero la muerte de un joven de 15 años, indefenso, por un proyectil en la cabeza disparado a poco metros, jamás podrá tener sentido.

Esgrimir con emoción su muerte cuando Venezuela parecía a punto de reaccionar masivamente, o rechazarla con lástima cuando el país vuelve a la calma de una sumisión más abyecta, nos aparta de una cruda verdad: el no haberle permitido a Luis Guillermo saber en qué se iba a convertir.

Si narramos su vida comenzando por el final y avanzando hacia el principio, podríamos contar de un famoso futbolista internacional, describir alguno de sus inolvidables lances bajo la arquería, una parada imposible, mágica, hasta llegar al encuentro con un guardia nacional, aquella tarde en El Tulipán, donde la historia termina.

Si narramos su vida comenzando por el final y avanzando hacia el principio, podríamos contar de un famoso futbolista internacional, describir alguno de sus inolvidables lances bajo la arquería, una parada imposible, mágica, hasta llegar al encuentro con un guardia nacional, aquella tarde en El Tulipán, donde la historia termina.

Solo desnudando esta tragedia de toda vestimenta política podemos asistir al horror que nos hará amar y respetar la vida.

Con el asesinato de Espinoza suman dos los homicidios ocurridos en El Tulipán, un sector de San Diego, desde que iniciaron las protestas en contra del régimen de Maduro. En los dos hechos ocurridos este año, testigos presenciales aseguran que efectivos de la Guardia Nacional ejecutaron a ambos jóvenes. Existe evidencia videográfica donde se observa a un hombre con vestimenta militar que dispara a quemarropa. En ninguno, hay personas detenidas.

¿Cómo hacer justicia? La verdadera justicia es que Luis Guillermo hubiese podido manifestar y al día siguiente jugar un partido en igualdad de condiciones y con un árbitro justo. Hacer justicia no es castigar la injusticia, sino que esta resulte inconcebible. No existe una posible reparación para un crimen. A quien le has quitado la vida le has arrebatado todo lo que tiene y ya nada le puedes dar. De aquí la necesidad de sentir horror ante la muerte del prójimo.

Jules Michelet hablaba de “El don de las lágrimas” como un requisito para sentir y poder trasmitir a otros la vida que está latente en toda historia, esa piedad, ese estremecimiento que proviene de ponerse en el cuerpo de quien ya no está entre nosotros. Dos estrofas de Andrés Eloy Blanco lo explican:

Cuando se tiene un hijo,

se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera,

Y también:

toda la angustia y toda la esperanza,

Este domingo por la tarde la noticia derrumbó a familiares y amigos: Luis Guillermo murió. Era hijo único. Su mamá también fue su padre. Siempre estuvo allí, al pie de la cama.

Fue difícil conseguir que la madre hablara. Dijo no saber cómo ocurrieron las cosas, solo quiere hablar de cómo era Luis Guillermo.

Nadie puede sentir, así sea ante cien o ante mil asesinatos, el mismo dolor que una madre cuando le arrebatan a su hijo. Estoy ahora frente a una foto de Luis Guillermo y su mamá parados frente a la cámara en un campo de juego rodeado de galpones industriales. Sobre la amplia extensión de grama están solo ellos dos. El público se ha marchado.

Nadie puede sentir, así sea ante cien o ante mil asesinatos, el mismo dolor que una madre cuando le arrebatan a su hijo. Estoy ahora frente a una foto de Luis Guillermo y su mamá parados frente a la cámara en un campo de juego rodeado de galpones industriales. Sobre la amplia extensión de grama están solo ellos dos. El público se ha marchado.

¡Dios mío, cuánto se parecen! Tienen la misma sonrisa y los mismos ojos. Los de la mamá se inclinan levemente en los extremos, como tratando de explicar que ella no es del equipo, aunque tenga sobre su pecho una medalla mientras su hijo sostiene un trofeo.

Y sucede que sí formaron un buen equipo. Entre los dos participaron en miles de desayunos, almuerzos y cenas, fiebres, alegrías, regaños y besos en la frente.

Cuando una periodista la entrevista, tras las muerte del hijo, la madre trata de ser racional, equilibrada, incluso cuando es ella la que hace las preguntas:

—Se le veía la cara de niño. ¿Cómo esa persona fue capaz de dispararle? ¿Por qué a la cabeza?

Sus palabras se entretejen con otros testimonios de otras madres, compañeros de otros equipos, profesores de otras escuelas que se hacen las mismas preguntas. Los periodistas son los surfistas de la historia y se dejan llevar por la ola de asesinatos de adolescentes hasta que viene otra corriente y la anterior historia va quedando atrás, sin posibilidad de redención ni resurrección.

La madre regresa a su casa y, ya sola, siente el peso de formar un nuevo equipo de una sola persona. En su hogar Luis Guillermo está vivo. Solo ella lleva la carga, el don de las lágrimas.

Tenemos que detenernos, acompañarla, observar la fotografía junto a su hijo en un campo de grama, hasta que Luis Guillermo surja en nuestro interior y entonces ya no saber:

Si el ¡ay! es suyo o si la sangre es nuestra.

Con investigación de Heberlizeth González.

Esta historia forma parte de la serie Eran solo niños, desarrollada en alianza con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y el apoyo de El Pitazo

Esta historia forma parte de la serie Eran solo niños, desarrollada en alianza con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y el apoyo de El Pitazo

Esta historia está incluida en el libro Semillas a la deriva, la infancia y la adolescencia en un país devastado (edición conjunta de Cecodap y La vida de nos).

Esta historia está incluida en el libro Semillas a la deriva, la infancia y la adolescencia en un país devastado (edición conjunta de Cecodap y La vida de nos).

Con su compra en Amazon Ud. colabora con la importante labor que lleva a cabo Cecodap.

Volver

Volver