Un mensaje de WhatsApp de su madre disparó en Patricia Heredia imágenes que la trajeron de vuelta a sus años en el colegio San José de Tarbes de El Paraíso, donde estudió desde los 3 años. En su testimonio, rememora los valores adquiridos en ese universo de disciplina y perseverancia, regido por la Hermana Elizabeth, coordinadora de la primaria de esa institución a la que la autora agradece buena parte de sus herramientas para la vida.

Fotografías: Álbum familiar

Fotografías: Álbum familiar

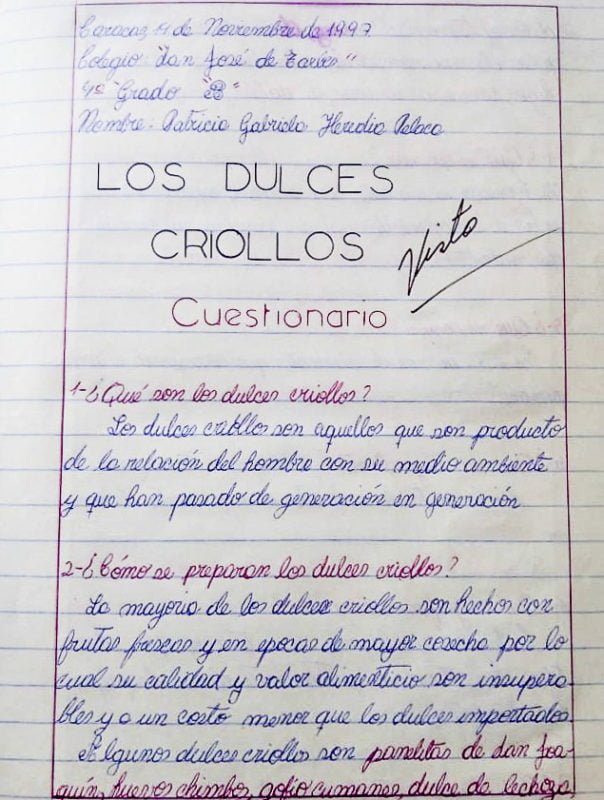

Mi mamá está saliendo de las Bodas de Diamante de la Hermana Elizabeth y me dice en una nota de voz de WhatsApp: “No puedo creer que hace 28 años te hayas ganado tu cupo aquí”.

No me querían dejar entrar, no todavía. Yo no tenía los 3 años cumplidos, y muy honestamente le respondí a la Hermana Elizabeth: “2 años”, cuando me preguntó mi edad, a pesar de que mi mamá me había advertido repetidas veces que, si me preguntaban, dijera 3; a fin de cuentas, la entrevista era a principios de febrero y yo cumplo años el 27 de ese mes.

Después de esa respuesta no había argumento posible.

—Ese es el problema de los psicólogos y de los profesores, siempre creen que sus hijos son mejores —dijo la Hermana, con la severidad que la caracteriza.

Por esa época mi mamá era directora en un colegio de Caracas que no tenía preescolar y, a veces, cuando iba con ella al trabajo pero tenía que dejarme desatendida, me llevaba al salón de 1er grado. La maestra le decía que me portaba bien y que, aun sin saber escribir, intentaba hacer todo lo que ella les asignaba a sus alumnos. Pero esa historia tampoco convenció a la Hermana Elizabeth. Mi mamá, además, daba tareas dirigidas. Usó su posición privilegiada para evaluar desde adentro la formación que distintos colegios les brindaban a sus alumnos. Así fue como eligió el San José de Tarbes de El Paraíso. Y con mi cándida respuesta, yo había arruinado toda su labor de investigación.

Por esa época mi mamá era directora en un colegio de Caracas que no tenía preescolar y, a veces, cuando iba con ella al trabajo pero tenía que dejarme desatendida, me llevaba al salón de 1er grado. La maestra le decía que me portaba bien y que, aun sin saber escribir, intentaba hacer todo lo que ella les asignaba a sus alumnos. Pero esa historia tampoco convenció a la Hermana Elizabeth. Mi mamá, además, daba tareas dirigidas. Usó su posición privilegiada para evaluar desde adentro la formación que distintos colegios les brindaban a sus alumnos. Así fue como eligió el San José de Tarbes de El Paraíso. Y con mi cándida respuesta, yo había arruinado toda su labor de investigación.

Fue entonces cuando me impuse, sin saberlo:

—¡Mi mamá me quería traer al colegio sin el cuaderno y la cartuchera! ¿Cómo iba a anotar lo que me enseñe la maestra? —dijo una pequeña yo que con frecuencia se asomaba a la ventana en las mañanas a ver a los niños pasar con sus uniformes de colegio, en tanto suspiraba y preguntaba: “¿Cuándo voy a poder ir yo al colegio?”.

La Hermana Elizabeth, con su acostumbrada atención por los detalles importantes, giró la silla; mi mamá había dejado de ser su interlocutora. Y después de una breve conversación sobre mi interés por “anotar” lo que dijera la maestra, me preguntó:

—¿Tú sabes rezar?

Yo le respondí que sabía rezar en italiano porque mi nonna me había enseñado.

—Pues, yo te voy a enseñar a rezar en francés —y firmó mi hoja de admisión.

Después de mis tres años de preescolar, cuando entré a primaria, la Hermana Elizabeth le daba clases a 2do grado B, coordinaba la primaria entera, dirigía la estudiantina y a las Misioneras Tarbesianas, organizaba la Primera Comunión y la salida del colegio… Todo con la voz firme, el ceño fruncido y el índice levantado ilustrando sus órdenes. ¡Quién sabe cuántas cosas más mantenía andando simultánea e impecablemente!

Recibir la invitación a sus Bodas de Diamante fue la excusa perfecta para un homenaje, para decir de forma más articulada lo que desde hace varios años he estado predicando de manera esporádica y casual: la educación de las monjas es estricta, ¡pero es tan útil! Si pudiera volver en el tiempo, la elegiría. Si tuviera hijos, quisiera que aprendieran las cosas que yo aprendí. Lo que soy lo he construido con las herramientas que ellas me dieron. Es cierto, me enfrenté temprano a responsabilidades y frustraciones que otras personas solo conocieron en su vida adulta, pero eso no fue trauma alguno; me preparó para los momentos en los que esas responsabilidades serían cruciales y las frustraciones abrumadoras.

Me preparó para la vida.

“Esa monja es arrecha”, decía mi abuelo, quien me iba a buscar al colegio todos los días y tenía un carácter igual de arrecho. La Hermana Elizabeth, con sus costumbres conservadoras y su hábito a media pantorrilla, es una feminista innata. Nos educó para ser grandes, independientes, fuertes y atentas. El mundo no es un colegio de monjas, y fuera de esas puertas la mayor parte de la gente no iba a cuidarnos y protegernos, pero se esforzaron por hacer que nuestra integridad fuera incorruptible.

“Esa monja es arrecha”, decía mi abuelo, quien me iba a buscar al colegio todos los días y tenía un carácter igual de arrecho. La Hermana Elizabeth, con sus costumbres conservadoras y su hábito a media pantorrilla, es una feminista innata. Nos educó para ser grandes, independientes, fuertes y atentas. El mundo no es un colegio de monjas, y fuera de esas puertas la mayor parte de la gente no iba a cuidarnos y protegernos, pero se esforzaron por hacer que nuestra integridad fuera incorruptible.

No puedo evitar pensar que, si hubiera habido más venezolanos educados por una Hermana Elizabeth, Venezuela sería un país muy distinto, y hoy yo no estaría escribiendo esta historia desde Madrid. En cambio, habría buscado en mi clóset una blusa con mangas y una falda lo suficientemente larga para ir el domingo a la capilla de mi colegio a celebrar a mi querida maestra. Nos enseñaron método, nos enseñaron orden, nos enseñaron responsabilidad.

Llegar temprano al colegio era un regalo, un recreo extra antes de las clases. Se podía hacer lo que fuera: correr, jugar, comer, ¡todo! Eso sí, cuando sonaba el timbre se formaban al instante 24 filas rectas de niñas impecables por perfecto orden de tamaño, dos por cada sección, cada una parada en el punto exacto en el que se juntaban entre ellas cuatro baldosas. El piso estaba hecho de cuadrados de cemento, divididos entre ellos por un listón de ladrillos. En la cuádruple intersección había un cuadrito también de ladrillo. Esa era nuestra marca, nuestro centro.

Llegar temprano al colegio era un regalo, un recreo extra antes de las clases. Se podía hacer lo que fuera: correr, jugar, comer, ¡todo! Eso sí, cuando sonaba el timbre se formaban al instante 24 filas rectas de niñas impecables por perfecto orden de tamaño, dos por cada sección, cada una parada en el punto exacto en el que se juntaban entre ellas cuatro baldosas. El piso estaba hecho de cuadrados de cemento, divididos entre ellos por un listón de ladrillos. En la cuádruple intersección había un cuadrito también de ladrillo. Esa era nuestra marca, nuestro centro.

La Hermana Elizabeth tomaba el micrófono para dar los buenos días. Todas respondíamos a coro: “Buenos días, Hermana Elizabeth. Bendición, Hermana. Buenos días, maestras”. Cantábamos el Himno Nacional nosotras solitas; no había manera de escudarse tras una pista grabada, había que saberse la letra. Nuestras posiciones de firme no tenían nada que envidiarles a las de los mejores ejércitos del mundo. La Hermana Elizabeth, francesa de nacimiento, guiaba la letra.

Luego hacíamos la oración, había algunos anuncios y, finalmente, la Hermana recitaba el nombre de las secciones desde 1ro A hasta 6to B con la cadencia perfecta para que las filas se sucedieran una a la otra sin que ninguna formación tuviera que detener su paso de camino al aula ni coincidieran dos filas queriendo embocar el mismo pasillo o la misma escalera. 360 niñas de entre 7 y 12 años subían a sus salones equidistantes entre ellas y conversando a baja voz. Era nuestra danza matutina.

Nuestros pupitres de madera maciza habían vivido tantos días de clase que tenían un espacio para el tintero. Todos los viernes, al final de la mañana, dedicábamos una hora a limpiar y pulir los bancos que, durante el resto de la semana, protegíamos de marcas indeseadas con un cartón que cada una forraba a principio de año a su gusto. Era práctica común forrarlos con papel contact de la historieta de moda, pero a partir de 2do o 3er grado mi mamá siempre me forraba un lado de forma neutral y en el otro me hacía un collage inspirador, así podía usar el neutral para concentrarme y el inspirador para relajarme.

Nuestros pupitres de madera maciza habían vivido tantos días de clase que tenían un espacio para el tintero. Todos los viernes, al final de la mañana, dedicábamos una hora a limpiar y pulir los bancos que, durante el resto de la semana, protegíamos de marcas indeseadas con un cartón que cada una forraba a principio de año a su gusto. Era práctica común forrarlos con papel contact de la historieta de moda, pero a partir de 2do o 3er grado mi mamá siempre me forraba un lado de forma neutral y en el otro me hacía un collage inspirador, así podía usar el neutral para concentrarme y el inspirador para relajarme.

Qué genio educativo es también ella, pero esa es otra historia…

Los recreos eran nuestros pequeños oasis de libertad absoluta. No recuerdo que nadie estuviera vigilándonos (aunque seguramente lo hacían sin que nos diéramos cuenta), pero tampoco hacía falta. Cada nivel tenía asignada una sección distinta de las áreas comunes de la primaria; los patios estaban divididos por unas fronteras invisibles, pero infranqueables. Igual de sagrados eran los límites impuestos por la buena educación: no es que no pudieras cruzarlos, es que no lo hacías. La sociedad Tarbesiana no necesitaba policías.

El señor Rafael era el único hombre en nuestras vidas (más adelante hubo un vigilante, pero lo veíamos solo fugazmente mientras nos bajábamos del carro y entrábamos por el portal). Era un obrero callado y bondadoso que nos auxiliaba con cualquier problema, desde una náusea violenta hasta un rabipela’o incauto. Cuando el señor Rafael entraba en nuestro salón de clase, nos poníamos de pie y decíamos en coro: “Buenos días, señor Rafael”, exactamente igual que cuando entraba una maestra, la directora del colegio o la mismísima Hermana Elizabeth. En el colegio respetábamos a los mayores y su vocación de servicio.

A 1er grado entrábamos escribiendo en lápiz. En el segundo lapso empezábamos a escribir los títulos y los subtítulos en bolígrafo. Terminamos el año escribiendo en bolígrafo, excepto las matemáticas y los dictados.

Al final de 1er grado todavía podíamos usar típex, y así empezábamos 2do grado, pero en el segundo lapso, el típex ya no estaba permitido. Cortábamos líneas de la última hoja de nuestros cuadernos para pegarlas sobre los errores que cometiéramos para que nuestras páginas quedaran libres de tachones. Terminamos 2do grado escribiendo todo en bolígrafo y sin errores.

Los padres a veces creían que algunas de las reglas del colegio eran excesivas. Cualquiera de estas que acabo de mencionar parecería una tontería, hasta que me detengo a reflexionar sobre ellas realmente. Aprendimos a ser cuidadosas, a concentrarnos, a pensar muy bien en lo que estamos a punto de hacer, a tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos, a no asumir el error como un modo de vida. Aprendimos perseverancia, método y autosuperación.

Los padres a veces creían que algunas de las reglas del colegio eran excesivas. Cualquiera de estas que acabo de mencionar parecería una tontería, hasta que me detengo a reflexionar sobre ellas realmente. Aprendimos a ser cuidadosas, a concentrarnos, a pensar muy bien en lo que estamos a punto de hacer, a tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos, a no asumir el error como un modo de vida. Aprendimos perseverancia, método y autosuperación.

Existe una diferencia crucial entre hacer las cosas lo suficientemente bien y hacerlas cada vez mejor; entre hacer lo suficiente y hacer más de lo necesario. Yo me he encontrado muchas veces en un punto suficiente de mi vida: he sabido lo suficiente, he tenido un trabajo lo suficientemente bueno y he hecho lo suficiente en él. Pero de haberme conformado con eso, estaría muy lejos de donde estoy. Una vez dominado el lápiz, pasamos al bolígrafo: eso es lo que he estado haciendo toda mi vida.

Los padres no entraban en el colegio, y así era como las Hermanas establecían su reinado. Dicen que la verdadera educación empieza en casa, pero las Tarbesianas sabían que no todos los hogares eran escuela. Por eso se encargaban de que sus niñas diferenciaran muy bien el mundo que veían afuera de lo que era educación. También se aseguraban de que fueran replicadoras.

Es verdad: la Hermana Elizabeth es una monja arrecha —y perdone la grosería, Hermana—, pero cuando lograbas asomarte por una rendija de esa coraza resquebrajada por su dureza, veías un amor profundo. No he conocido nunca a nadie con una vocación tan grande por la educación, por la educación real: dotar de herramientas a los niños que van a tener el futuro en sus manos. La Hermana Elizabeth nunca habló de futuro, ni de poder: para construir un buen futuro hay que concentrarse en las tareas presentes, ser excelente todos los días. Eso fue lo más valioso que aprendí de ella.

Ahora tengo 30 años y dirijo mi propia compañía, que gravita en torno a la palabra escrita. No cumplo un horario ni tengo un supervisor. Trabajo desde mi casa, en pijama, pero mi cerebro todas las mañanas se pone la camisita blanca perfectamente planchada y la falda plisada dos dedos por encima de la rodilla, el lazo azul en la cabeza —blanco el primer viernes de cada mes—, se sube las medias hasta justo debajo de la rótula y se abrocha los zapatos Cobra negros que duraban relucientes todo el año porque quedan siempre como nuevos si los lustras con betún, un secreto que compartían las monjitas y mi abuelo. El orden y la disciplina regulan la vida exterior y permiten la interior.

Quien nos ve por la calle puede pensar que fue todo en vano: andamos en minifalda, decimos groserías y no vamos a misa todos los domingos. Pero eso no era lo que nos estaban enseñando, y ellas lo sabían bien. Nuestras monjitas no eran ningunas tontas. Estaban seguras de que creceríamos para ser libres y tomar nuestras propias decisiones –sabían especialmente que nos empeñaríamos en usar faldas demasiado cortas–, pero también que la libertad es un objeto de cristal fino que hay que aprender a manipular. Dejado en unas manos resbaladizas o demasiado bastas, se quiebra. El manejo consciente de nuestra libertad es lo que nos diferencia de los bárbaros y de los déspotas.

Volver

Volver