Marian sale de casa

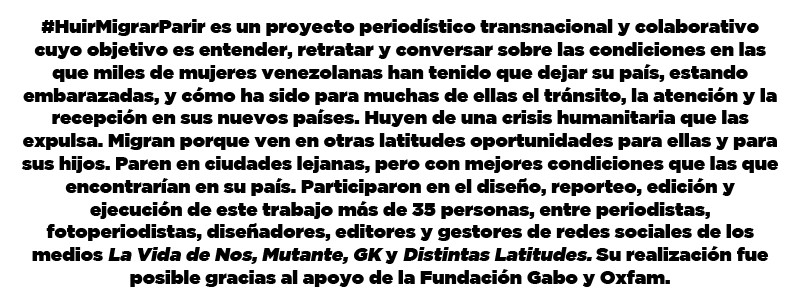

Al saberse embarazada, Marian sintió que debía migrar cuanto antes, como lo han hecho al menos 4 millones 770 mil venezolanos. No veía forma de salir ilesa de la crisis humanitaria que atraviesa el país suramericano. No quería ser parte de esa estadística según la cual, en 2016, murieron 756 madres a causa de complicaciones en el embarazo y el parto. Así, desde Hato Viejo, un desangelado pueblo en el centro-norte de Venezuela, comenzó su periplo con todo lo incierto que supone atravesar más de 4 mil kilómetros por carretera.

Al saberse embarazada, Marian sintió que debía migrar cuanto antes, como lo han hecho al menos 4 millones 770 mil venezolanos. No veía forma de salir ilesa de la crisis humanitaria que atraviesa el país suramericano. No quería ser parte de esa estadística según la cual, en 2016, murieron 756 madres a causa de complicaciones en el embarazo y el parto. Así, desde Hato Viejo, un desangelado pueblo en el centro-norte de Venezuela, comenzó su periplo con todo lo incierto que supone atravesar más de 4 mil kilómetros por carretera.

Foto: Eduardo Valencia

Fotografía de portada: Luis Cáceres

Y esa luna que amanece

alumbrando pueblos tristes

qué de historias, qué de penas

qué de lágrimas me dice.

Otilio Galíndez

No había despuntado el sol. Cantaban los gallos en medio de la oscuridad. Hacía frío porque desde la cima de la montaña bajaba una neblina espesa. A Marian y a su madre, Esmeralda, quizá les provocó quedarse un rato más envueltas en las sábanas, pero apenas abrieron los ojos se levantaron porque sabían que les esperaba un largo día.

En esa casa de adobe —mezcla de tierra y paja secada al sol— y piso de tierra, detrás de un enorme y frondoso samán, habían sido felices. Está montaña adentro. Para llegar hay que caminar por un estrecho y fangoso sendero. Antes, hay que pasar Hato Viejo —unas 200 casas de fachadas descoloridas, desperdigadas en la falda de un monte— y cruzar un riachuelo. Un desangelado pueblo del estado Yaracuy, al occidente de Venezuela, donde se sentía con fuerza la crisis que en pocos años desbarató la economía más rica de Sur América.

Marian se marcharía del país esa mañana de principios de agosto de 2019. Necesitaba encontrar lo que Venezuela ya no podía ofrecerle. Tenía 18 años, era soltera y estaba embarazada de 5 meses de su primer hijo. Habían planeado que su madre la acompañaría hasta el límite con Colombia. Allí se encontraría con su hermano Royderick, nueve años mayor que ella. Él hace tiempo que vive en Cúcuta, al nororiente colombiano, la ciudad por la que ha cruzado la mayor parte de un interminable éxodo. Finalizando 2019, ya 4 millones 770 mil venezolanos han salido de su tierra, dicen las agencias internacionales que llevan cuentas aproximadas, pues no todos dejan rastro. El torrente no se detiene. Si se fueran 4 millones y medio de personas de Panamá, ese país quedaría desierto.

Otra hija de Esmeralda, María Alexandra, dos años mayor que Marian, se había ido también. Tenía novio, pero la policía lo mató a tiros en un allanamiento en enero de 2018. La hermana de él, que vivía en Lima, le insistió en que saliera de Venezuela, que ya no tenía nada que hacer ahí, y le ofreció mandarle dinero. Le aseguró que allá tendría un mejor futuro y que al cabo de pocas semanas iba a poder mandar remesas para ayudar a su mamá.

Foto: Eduardo Valencia

María Alexandra casi no da el paso.

—Ay, ’amá, tengo miedo; yo nunca he salido de aquí. Si usted me pide que no me vaya, no me voy —le dijo.

La madre la abrazó y le respondió:

—Es mejor que se vaya, hija; aproveche la oportunidad de ver el mundo. No piense en mí, yo no tengo nada qué darle.

A la mamá de Marian y de María Alexandra se le habían muerto dos hijos. A uno lo mató una malformación congénita y al otro un tumor en la cabeza una década atrás, y ella, del impacto, perdió la memoria por 15 días. Se recuperó, pero quedó incapacitada para continuar en la fábrica en la que trabajaba manipulando máquinas de procesamiento de distintas cosechas, y donde tenía ingresos estables. Comenzó entonces a limpiar casas de familia.

El Estado le daba una pensión y hubo un tiempo en el que, sumándola a lo que ganaba ocasionalmente, le alcanzaba para mantener a sus seis muchachos sin el apoyo del padre, de quien se había separado. Pero después, cuando en noviembre de 2017 se desató la hiperinflación —que creció aceleradamente hasta llegar a la inimaginable cifra de 130 mil por ciento en 2018, según el Banco Central de Venezuela—, las cosas se complicaron. Su mensualidad terminó reducida al equivalente de unos 5 dólares por mes, con los que si acaso podía comprar la comida de un día.

Sembraron caraotas y, cuando no había cosecha, comían solo arroz, o bajaban mangos de los árboles de Hato Viejo. Más de una vez se acostaron sin probar bocado. Ese año, casi todos los venezolanos estaban en las mismas, con menos ingresos de los que necesitaban para subsistir; el 94% de ellos, para ser precisos, según la Encovi, una encuesta de tres universidades venezolanas.

María Alexandra le hizo caso a su mamá.

Se fue a comienzos de 2018 y en Lima le ha ido bien. Comenzó vendiendo golosinas en la calle, ahorró lo que pudo y en diciembre mandó dinero para sacar de Venezuela a Daykelis, su hermana de 25 años.

“¿Y por qué no me lleva a mí?”, se preguntaba Marian. Debía entender que su hermana no tenía cómo llevárselas a las dos de una vez. Entendía, y aún así lloraba por las noches. Todavía no estaba embarazada.

Se había graduado de bachiller en el único liceo de Hato Viejo y a veces trabajaba sembrando tomates y recogiendo naranjas en fincas cercanas. Pero le pagaban poco.

La urgencia de irse le llegó con el embarazo: “¿Y con qué mantengo a este bebé? ¿Cómo compro pañales? ¿De dónde saco dinero para la leche?”.

Foto: Eduardo Valencia

Cuando su hermana de Perú se enteró, no dudó en acelerar el plan que tenía previsto para un futuro más lejano. Y en un par de semanas consiguió el dinero para el viaje de Marian y lo giró a la cuenta bancaria de Esmeralda.

Marian y su mamá fueron al pueblo de Miranda, a unos 10 kilómetros, a sacar el dinero en efectivo. En Hato Viejo no hay bancos, ni cajeros automáticos, ni efectivo. Les cobraron comisión para pasarles la tarjeta por el punto de venta de un local de chinos. Después compraron pan, queso, agua y galletas para comer en el camino. Marian, entusiasmada, hizo su maleta. En un viejo morral que Esmeralda había heredado de su abuela, metió unas cuantas mudas de ropa: las que tenía en buen estado y otras que unas maestras del pueblo recolectaron a petición de Esmeralda.

Aquella mañana nebulosa de principios de agosto se levantaron, se alistaron y desayunaron un pedazo de pan con café. Cuando terminaron, ya había aclarado. Se dispusieron a salir, pero antes de cruzar la puerta, Esmeralda se detuvo. Buscó una Biblia vieja que a veces leía y se la entregó a su hija:

—Tenga, Piru, llévese esto para que la acompañe. Y recuerde siempre: el padre es Dios.

Se fundieron en un abrazo, cálido pero apresurado, y salieron.

Caminaron por el sendero barroso, pasaron el puente, atravesaron Hato Viejo y siguieron a pie hasta Miranda. Ahí tomaron un bus hasta Valencia, la ciudad más próxima, donde se subieron a otro bus hasta San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia.

A Marian le esperaban 4 mil 100 kilómetros de carretera.

En 2016 murieron en Venezuela 756 madres a causa de complicaciones en el embarazo y el parto. Es la última cifra oficial que se conoce, pero había crecido en 65%, comparada con la de 2015, indicando ya que la mortalidad materna venía en empinado ascenso. En los hospitales, aquejados por fallas de infraestructura, o las atienden a tiempo o nunca. O no tienen los medicamentos que necesitan, o escasean enfermeros y doctores porque ya se fueron a otros países. Eso explicó el informe de expertos Mujeres al Límite.

Ni siquiera en Caracas, que cuenta con las mejores instalaciones de salud para atender a las mujeres, reciben los servicios a los que tienen derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que “como consecuencia del desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico, miles de mujeres se han visto obligadas a migrar para dar a luz, la mayoría en estado avanzado y con cuadros críticos”.

Foto: Eduardo Valencia

Muy distinto fue cuando Esmeralda dio a luz a Yoneida Marian el 27 de enero de 2001. La tuvo sin contratiempos en un pequeño dispensario del vecino estado Aragua. Era una criatura pálida, menuda, de apenas 1 kilo 800 gramos. Con el paso del tiempo ganó peso. Gateó, balbuceó, se cayó, caminó, habló, corrió. Inició en el preescolar, y como no le gustaba que la llamaran Yoneida, se presentaba con su segundo nombre, que le parecía más bonito: “Marian Gutiérrez Rojas”, decía. Pero en Hato Viejo nunca nadie la conocería de ese modo. Sus vecinos, sus familiares, sus amigos la llaman ‘La Pirula’. La apodaron así a los 6 años porque le encantaba bailar al son de la canción de la telenovela colombiana Pedro el escamoso, imitando a su protagonista que se llevaba la mano a la oreja, movía la cabeza de un lado al otro y cantaba: Pirulín pin pon, pirulín pin pon /la única camisa el único pantalón, pirulín pin pon.

—Uno le decía: “Baila, Piru, baila”. Y ella bailaba. Se veía linda, con tanta gracia que se quedó La Pirula para siempre —cuenta su mamá.

Descalza sobre el pantano, mientras le echa más leña al fogón para que no se le apague, no deja de recordar a su hija. Cocina ahí porque no ha tenido dinero para reponer la bombona de gas y porque, aunque lo tuviera, es difícil conseguirla.

—En esos árboles, ella y los hermanos colgaban columpios y pasaban el día jugando. Corrían por todo esto, se bañaban en un pozo que está allá atrás. Aunque esta casa no tiene baño y el piso es de tierra, mis hijos crecieron felices. Ahora estoy aquí con Josué nada más, el más pequeño, de 13 años. Sandro, de 21 años, vive por aquí con su mujer y tiene un conuco; todos los demás se fueron. Es que aquí la cosa se puso color de hormigas.

Esmeralda dice que no se molestó cuando supo que La Piru estaba embarazada, pero se preocupó.

—Es una bendición de Dios y no iba a abortar al niño, eso es malo.

El último domingo de enero de 2019, el día que cumplía la mayoría de edad, Marian fue a visitar a su padre a la cárcel. Cayó preso acusado del robo de unos equipos agrarios en una finca cercana. Melvin, un recluso que pagaba condena por robo de carros, con quien había cruzado miradas antes, se le acercó. La conversación se extendió. Se gustaron. Marian comenzó a frecuentar la cárcel dos o tres veces por semana para estar con Melvin. Le llevaba comida, compartían, tenían sexo.

No usaban métodos anticonceptivos. Melvin no se preocupaba por eso. Aunque a Marian su madre le había repetido hasta el cansancio que se cuidara, ella no tuvo información certera. Aplicaba un método que imaginaba que podía ser efectivo: después de cada encuentro sexual iba al baño y orinaba. Pensaba —todavía piensa— que era suficiente para no concebir. Si hubiesen querido protegerse, quizás tampoco hubieran podido: es difícil y caro conseguir condones o píldoras anticonceptivas en Venezuela.

Foto: Eduardo Valencia

Comenzó a sospechar que estaba en estado porque dejó de llegarle la menstruación, cosa que jamás le había ocurrido. Y recordó que luego de uno de esos encuentros pasionales, no orinó. “Tú andas durmiendo mucho, Pirula”, le decía su hermano Sandro.

Una noche no paró de vomitar. A Marian se le ocurrió ir a un dispensario a que le hicieran una ecografía. No la atendieron de inmediato. Primero porque no tenía receta médica, y después porque la encargada había salido a atender una emergencia en otro pueblo. Fue a su tercera visita cuando la hicieron pasar al consultorio.

—Sí, usted está embarazada. Tiene 18 semanas. Y casi puedo asegurarle que es un varón —le dijo la doctora.

En ese instante, no pudo ver a su bebé pero escuchó los latidos de su corazón.

Y ella, sintiendo que estaba acostada sobre arenas movedizas y no sobre una camilla, comenzó a llorar.

—Tranquila, salga adelante. Usted no es ni la primera ni la última muchachita que pasa por eso —la consoló la doctora.

Y tenía razón. En la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), por ejemplo, cuenta Nelmary Díaz que suelen atender a adolescentes de entre 13 y 14 años que han iniciado vida sexual, varias de ellas encinta. El embarazo precoz es un problema de salud pública en Venezuela desde hace décadas, que se ha acentuado en los últimos años. Una de cada cuatro adolescentes del país se embaraza. En la organización Niña Madre, donde se encargan de prevenir y guiar a jovencitas vulnerables, reciben un promedio de 15 adolescentes embarazadas cada semana.

Marian no tenía cómo pagar los exámenes que le sugirió la doctora que se hiciera ese día. Son pocas las venezolanas, dice el citado informe de Mujeres al Límite, que se pueden hacer el debido control pre-natal. Si no falla el transporte, la calle es insegura, o la doctora no está, o no hay con qué pagar los exámenes. En el dispensario, a Marian le pidieron una hoja de bond blanco para poder escribirle su historia clínica.

Estaba asustada y no encontraba cómo contarle la noticia a su madre.

—Yo tuve diez barrigas: parí ocho muchachos y tuve dos abortos espontáneos. Siendo una mujer paridora, ¿cómo no me voy a dar cuenta de que ella estaba embarazada? No le conocía novio, pero sabía que tenía un bebé en la panza. Le daba pena, no me quería decir —recuerda Esmeralda.

En Hato Viejo se corrió el rumor. Que La Pirula está como caderona, que está más gorda, que no se quita ese suéter de encima, que tiene los senos más grandes. Hasta que una noche Esmeralda y Sandro se reunieron con ella.

—Mire, Piru, díganos si es verdad lo que andan diciendo. ¿Usted está embarazada?

—Sí, sí es verdad.

Marian no les dijo quién era el papá, pero sí que ella había decidido irse de la casa. En el terreno de atrás, donde alguna vez hubo un chiquero en el que criaban cerdos, iba a levantar su rancho.

—Yo le dije que estaba loca. ¿Cómo iba a tener un bebé ahí? Y no, esa muchacha terca no me hizo caso: le pidió a un vecino que la ayudara; fueron más arriba de la montaña y volvieron con unos palos. Después armaron eso que está allá. Las paredes eran bolsas, pero se las llevó el viento en estos días. Menos mal que La Piru se fue, porque si no a lo mejor el muchachito se le habría muerto antes de llegar aquí, porque en este país los hospitales no sirven. Ni siquiera en Caracas, ¿verdad?

Fotos: Raylí Luján

En Caracas, a más de 230 kilómetros de Hato Viejo, ese agosto hacía sol.

Marian llevaba tres semanas de travesía. Ya había pasado por Colombia y había recorrido buena parte de Ecuador.

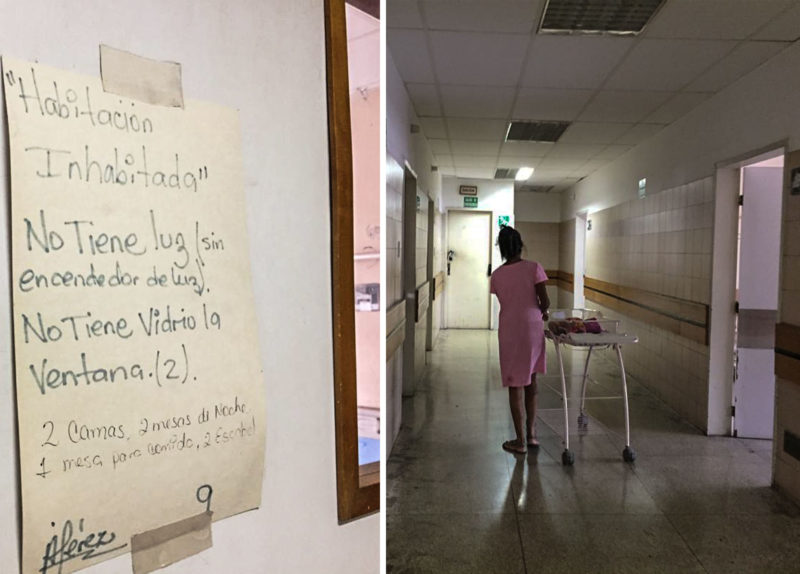

Hasta en el mejor hospital materno de Venezuela, la Maternidad Concepción Palacios, otrora referencia latinoamericana en atención obstétrica y neonatal, el estado de atención es tan crítico que, en marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de Women’s Link y otras cinco organizaciones civiles, le concedió medidas de protección urgentes, conminando al Estado a garantizar la vida, integridad personal y salud de quienes acuden a ese centro médico solicitando atención.

La Maternidad Concepción Palacios, en el oeste caraqueño, era un hervidero en esos días en que Marian iba rumbo a Perú.

Es sábado. Los accesos al hospital están bloqueados por milicianos, miembros de una suerte de ejército voluntario creado por el gobierno y conformado por civiles en reserva: hombres mayores de 60 años, casi todos. Las mujeres que entran a la emergencia deben explicarles el motivo de la visita.

“Rompí fuente”.

“Estoy pariendo”.

“Tengo dolores”.

“Estoy sangrando”.

“Se me adelantó el parto”.

“Se me está pasando el parto”.

“Creo que estoy abortando”.

Ellos —desganados, con caras largas, como apesadumbrados— toman nota de sus datos personales y les permiten ingresar.

A un costado de la emergencia, en una pequeña plaza a cielo abierto, muchas mujeres esperan ser atendidas. Algunas están en trabajo de parto. Caminan de un lado al otro, se estremecen con el dolor de cada contracción.

—Mi hija tiene 15 años y se le adelantó el parto. Apenas tiene 7 meses de gestación y está pariendo. No me la quieren recibir porque me dicen que no hay incubadoras disponibles. No sé qué hacer. No sé qué hacer… —se le escucha decir a una mujer mientras se lleva las manos a la cabeza.

Otras están en la sala de espera, sentadas en unas sillas manchadas de sangre y de un fluido transparente, baboso y espeso. Los cinco cubículos disponibles están ocupados. Un hombre, el médico o enfermero de guardia quizás, entra de tanto en tanto para preguntarles a las pacientes por qué están en la maternidad.

—Búsquense una bata, se lavan y se sientan sin ropa interior para esperar la evaluación —les ordena.

El baño está sucio. No hay agua corriente, así que si una mujer se va a lavar, debe sacarla en cubetas de un tobo. Algunas no tienen batas. Improvisan: se cubren con suéteres. Una enfermera ve a una de ellas nerviosa y se le acerca con dos pedazos de tela quirúrgica.

—No digas que te di esto. Hazte una falda y espera sentada.

Fotos: Raylí Luján

Cada vez son más: llegan y, mientras esperan, en medio de la angustia, cuentan sus historias. Una relata que años antes se había sometido a una esterilización en un hospital público, en una jornada impulsada por el gobierno, pero que luego se llevó una sorpresa:

—No me ligaron nada y ahora estoy preñada otra vez y sangrando.

A las que sufren amenazas de aborto las dejan de últimas. No las consideran como una “emergencia de código rojo”.

—Son unos perros; como ya estamos abortando, prefieren que terminemos de abortar y ya —dice una mujer con un fuerte dolor abdominal.

Otra mujer, con 42 semanas de embarazo, había estado allí el día anterior. La refirieron al Hospital Pérez Carreño, un centro médico cercano, porque requería de una cesárea, pero allí no había anestesiólogo. Le dijeron que no podían atenderla debido a que la sala de partos se encontraba contaminada. Entonces regresó a la Maternidad Concepción Palacios porque había escuchado decir que allí los sábados sí había anestesiólogo. Pero todavía no la han atendido.

Espera, espera, espera.

—Yo tengo un seguro médico privado, pero no me cubre la cesárea en una clínica. Es en bolívares y en todas partes cotizan el procedimiento en dólares.

—Yo le recomiendo a la gente que ahorre, para que puedan parir en una clínica, porque mira lo que le hacen pasar a uno —se incorpora otra paciente de 5 meses.

No han pensado en irse del país.

No tienen cómo.

No tienen quién se las lleve, como a Marian.

O no quieren hacerlo, como Nelly, la mujer con 42 semanas de embarazo. “No quiero que mi hijo sea colombiano”.

El colapso que se vive este día en la Concepción Palacios, contaría después la cirujana Luisángela Correa, es habitual. Es apenas un síntoma de que el hospital se tambalea.

En los años 70, la maternidad atendía 47 mil partos anuales; ahora mal atiende unos 4 mil 500.

Fotos: Raylí Luján

—Los antibióticos, antirretrovirales y demás medicamentos que llegan (enviados por las organizaciones multilaterales), son solo para ser ingeridos vía oral y la maternidad requiere soluciones inyectables que son las que se aplican a las hospitalizadas porque actúan más rápidamente —explica Maritza Loreto, presidenta de la Sociedad de Médicos.

También denuncia que sueros, compresas y productos básicos de higiene no llegan con regularidad y no resultan suficientes.

Aunque los directivos, nombrados por el gobierno nacional, esconden celosamente los indicadores epidemiológicos del hospital, los médicos, que lidian a diario con tantos obstáculos, tienen información de la devastación.

—Uno consigue los datos, así sea por los caminos verdes. Porque trabajamos como a ciegas —dice la infectóloga Moraima Hernández, vicepresidenta de la Sociedad de Médicos.

La maternidad apenas opera con 12 neonatólogos, de 20 que debería tener. De los 6 obstetras que antes trabajaban allí, solo se mantiene 1 y muchas veces son los residentes quienes atienden los partos. De 8 incubadoras en terapia, únicamente 4 funcionan. De 515 camas, están operativas unas 200, porque en muchas de las habitaciones no funciona el baño o no hay luz o no hay colchones. Desde 2018, no cuentan con calderas de esterilización por lo que los instrumentos quirúrgicos se esterilizan en otros centros médicos. “Hemos dejado de operar casos críticos, porque no nos llegan a tiempo los instrumentos esterilizados”, dice la cirujana Correa.

Pero lo que más les alarma a los médicos es la merma de anestesiólogos: de 40 que había, quedan 4.

—¿Cómo hacemos si un parto se complica y requiere una cirugía, pero no hay anestesiólogo? —se pregunta Correa—. Yo, por ejemplo, tengo semanas sin operar porque no hay especialistas. Es como si la maternidad estuviera cerrada.

Por todo esto apenas atienden unos 380 partos al mes, de 1.200 que atendían mensualmente en 2017.

Y es por eso también por lo que deben referir a muchas parturientas a otros hospitales. Como le ocurrió a Yuleixy Betancourt.

Yuleixy, de 17 años, tenía dolores y perdía líquido. Tenía 38 semanas de embarazo. En el Hospital de Los Magallanes, cerca de su casa, le hicieron una ecografía que confirmó que su bebé se estaba quedando sin líquido, y le indicaron que no había quirófano disponible para hacerle una cesárea. Pasó por otra maternidad y terminó en la Concepción Palacios. Allí esperó una hora y media para que le explicaran que no la ingresarían porque no había anestesiólogo.

Fotos: Raylí Luján

Deambuló por varios hospitales de la ciudad. No la aceptaban porque no había médicos o porque los quirófanos no operaban. Volvió a Los Magallanes, pero ahora no tenían reservas en el banco de sangre. Le dieron una referencia para la Maternidad Santa Ana, pero allá tampoco la recibieron: estaba copada de pacientes. Al final dio a luz días después en el primer centro que visitó.

—Me hubiese gustado poder irme del país a tener a mi hijo afuera —cuenta Yuleixy—. Gracias a Dios todo salió bien, pero durante el proceso lo que hice fue llorar y desesperarme. Fue horrible.

Cuando Bárbara Farfán, gineco-obstetra, supo que iba a ser madre resolvió que se iría del país. Ella había visto casos como el de Yuleixy, uno tras otro, mientras hacía su postgrado en la Maternidad Santa Ana, e incluso después, cuando trabajó en clínicas privadas. Le quedaba difícil pagar los exámenes. A veces, aún teniendo dinero, los laboratorios no tenían reactivos para los análisis básicos. Manejaba muy bien los números: una cesárea, en una clínica, podía costarle hasta 4 mil dólares, que ella no tenía.

Bárbara y su esposo vendieron algunas de sus pertenencias y se fueron a Buenos Aires, Argentina. Al poco tiempo de llegar, la atendieron en un hospital materno-infantil. Le dieron vitaminas porque tenía anemia, probablemente por malnutrición. Dio a luz, meses después.

Jessica Quesada, de 29 años, de la etnia wayuu, decidió irse cuando una comisión policial empezó a disparar cerca de un supermercado frente a su casa en Maracaibo, supuestamente para evitar un saqueo. No había luz. La cortan todo el tiempo en esa ciudad. Temiendo que le pasara algo por su embarazo, ese mismo día metió en un bolso tres mudas de ropa y se fue junto con su hermano y una tía hasta Maicao, en la frontera con Colombia. Ahí, tomaron un carro para Valledupar, donde viven sus padres y otros hermanos. Allá dio a luz y no tiene fecha para regresar a Venezuela. Cuenta que en Colombia le garantizan salud y alimentación a la bebé y para ella eso es suficiente.

Leonela Finol, de 21 años, también creía que en Colombia sería más seguro tener a su hijo. Y por eso, con su barriga de 5 meses, decidió irse de su barrio Vassiano Lossada, al oeste de Maracaibo. Era primeriza y tenía miedo de que, en medio del parto, se presentara alguna complicación que, con tantos cortes eléctricos, a los médicos se les dificultara resolver. No tenía cómo pagar una eventual cesárea en una clínica. Así que ella y su pareja se plantearon migrar. Él se fue primero a buscar trabajo con la idea de estabilizarse para luego traerla a ella. Pero no le fue bien allá. Se quedó sin trabajo y tuvo que regresar a Venezuela. Está con Leonela. El bebé nació la tercera semana de noviembre de 2019.

Foto: Eduardo Valencia

—A La Pirula no le he escuchado más nunca la voz desde que me despedí de ella en Colombia y le dije que se portara bien, y me dijo: “Sí, ’amá, tranquila”.

Esmeralda, en Hato Viejo, no tiene fotografías de sus hijos. La humedad de la casa de adobe le deterioró todas las que tenía. De pie delante del fogón se queda en silencio hasta que dice que no le hacen falta las fotos porque ellos le dejaron muchos recuerdos.

—Rayaron todas las paredes de la casa, venga para que vea. A Marian le gustaba Maluma, entonces escribió aquí en su cuarto la fecha y el lugar de nacimiento del cantante ese. Medellín, 1994. ¿Habrá pasado por Medellín cuando se fue a Lima?

Hace un silencio largo.

—Sé distinguir la letra de cada uno —dice observando una pared llena de palabras y garabatos—: esta es de María Alexandra; esta la de Daykelis. A veces me pongo a ver todo lo que escribieron en las paredes y me acuerdo cuando hacían un escándalo de risas aquí. Son días tristes porque ellos no están, pero yo misma me consuelo: me digo que están bien. Si ellos ríen allá, yo río aquí; si ellos lloran allá, yo lloro aquí. Y menos mal que se fueron. Sobre todo, La Pirula con ese barrigón.

Lo dice como si estuviera viéndola en Cúcuta, ese día de agosto de 2019 en que la abrazó por última vez y el viaje de Marian apenas comenzaba.

Foto: Luis Cáceres

Segunda parte

El doloroso parto de las venezolanas en Colombia

Tercera parte

La esperanza es redonda como la barriga de una migrante embarazada

Historia del proyecto

¿Huir para renacer? Una mirada al caso de las migrantes venezolanas embarazadas

10269 Lecturas

Erick Lezama y Raylí Luján

Periodistas. Venezolanos viviendo en Venezuela. Narramos el descalabro de un país del que han tenido que huir cientos, miles, millones. Creemos que los testimonios de estos días aciagos no pueden quedar condenados al olvido. Y por eso nos juntamos para escribir esta historia.

5 Comentario sobre “Marian sale de casa”